随着空间探测技术的快速发展,精确监测电离层等离子体环境已成为空间科学研究的重要任务。朗缪尔探针是目前应用最广泛的一种空间等离子体原位探测技术,在电离层关键参数,如电子密度、电子温度等精确测量中发挥着不可替代的作用。张衡一号卫星(CSES)搭载的朗缪尔探针(LAP),是我国首次将该探针技术应用于星载平台,为全球空间环境研究提供了丰富的等离子体观测数据。

朗缪尔探针以卫星平台电位为基准加载偏置电压来测量电流,进而获取伏安(I-V)特性曲线反演等离子体参数。这种工作原理使其对卫星平台电位变化极为敏感。随着张衡一号卫星在轨运行时间的增长,卫星平台电位(Vg)逐渐出现负向漂移现象,影响了等离子体观测数据的准确性。为解决这一问题,国家自然灾害防治研究院携手中国科学院空间中心、东方红小卫星公司、武汉大学等团队联合攻关,提出了动态调整朗缪尔探针偏压扫描范围的解决方案,并先后 8 次对LAP偏压扫描范围进行精准调控。

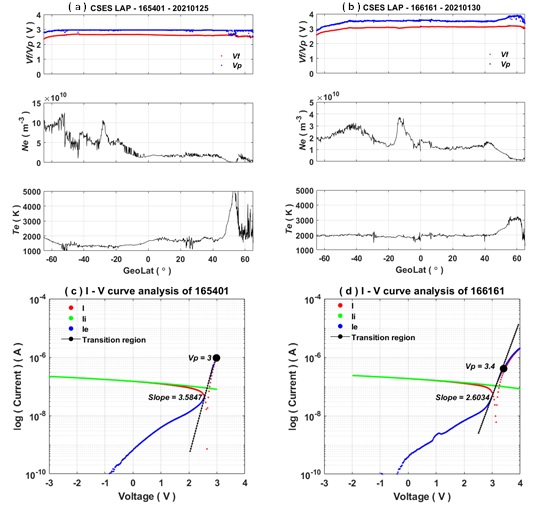

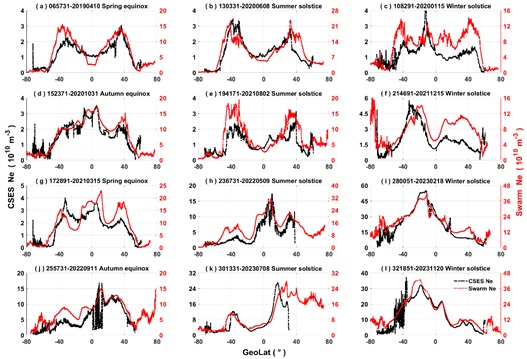

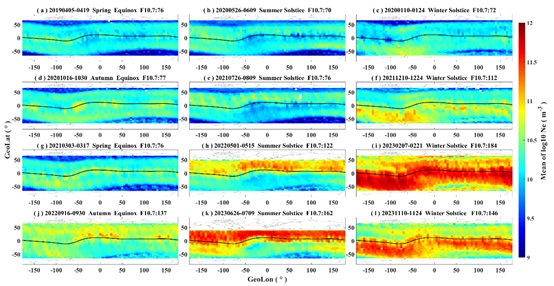

为全面验证解决方案的有效性并检验等离子体观测数据质量,研究团队基于张衡一号卫星五年的观测数据,结合同期在轨的欧空局Swarm卫星数据以及电离层 IRI-2020 模型,开展了深入研究。研究发现,卫星平台电位漂移会导致电离层电子密度和电子温度剧烈扰动(图1a),降低观测数据可靠性;其根源在于卫星平台电位负向漂移,致使 I-V 曲线无法覆盖完整的电子饱和区(图1c);调整扫描范围后,有效降低了卫星电位漂移对 I-V 曲线的影响(图1d),提高了观测数据质量(图1b);观测数据在纬向剖面(图2)、全球分布结构(图3)以及长期时间变化趋势等方面,均能准确反映电离层实际变化。另外,明确了因日侧和夜侧扫描偏压范围不同,导致卫星自2022年,在特定季节和纬度范围(北纬40°以上,4月~9月)出现观测数据缺失及其原因(图2h,图2k,图3h和图3k)。

本研究不仅为张衡一号卫星朗缪尔探针观测数据的科学应用提供了质量评估依据,更为我国即将发射的张衡一号 02 星以及其他相似低轨卫星和载荷的设计提供了宝贵的“实战经验”与技术支撑。张衡一号02星发射在即,张衡一号卫星团队将持续跟踪监测,不断提升张衡一号卫星观测产品质量,优化在轨监测技术,为我国空间探测事业发展持续助力。

图1朗缪尔探针偏置电压扫描范围调整前后的电子密度随纬度变化及I-V曲线对比。(a) 调整前受影响的扰动数据,(b)调整后正常观测数据,(c) 调整前无法覆盖电子饱和区的I-V曲线,(d)调整后正常的I-V曲线

图3 CSES观测的电子密度全球分布,从左至右分别对应分季、夏季和冬季,黑色实线表示磁赤道。电子密度全球分布随季节及太阳活动变化,与电离层实际动态变化吻合

相关成果《Study on the impact of the potential variation in the CSES satellite platform on Langmuir probe observations》于2025年2月发表在国际著名学术期刊《Acta Astronautica》(中科院二区)。该研究得到了国家科技部重点研发计划国际合作项目、北京国际空间科学研究所项目(ISSI-BJ)以及龙计划六期等项目资助。

【更多内容详见文献】Pu, W., Yan, R. *, Guan, Y. B., Xiong, C., Zhu, K. Y., Zeren, Z., Liu, D. P., Liu, C., Miao, Y. Q., Wang, Z. H. (2025). Study on the impact of the potential variation in the CSES satellite platform on Langmuir probe observations. Acta Astronautica. 2025, 230:104-118. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.02.020.